更新日:2025年4月11日

令和6年12月~令和7年3月の冬、酒田市と東京藝大の特別な連携企画は、参加者たちの心に深く刻まれる素敵な体験となりました。雪の舞う季節に開催された《歩く!アート鑑賞を始めよう》と《編む手/解く手》、そして《酒田散漫さんぽ》まで、それぞれに心温まる発見に満ちた時間を紡ぎ出しました。

●第1回 さんぽ鑑賞

大きく印刷された絵画の上を歩く、ちょっとユニークなさんぽ体験!

日時:令和6年12月14日(土曜)午後2時~4時 場所:ミライニ3階研修室

●第2回 カード鑑賞

アーティストが考案したオリジナルカードで、アートをもっと楽しもう!

日時:令和7年1月18日(土曜)午後2時~4時 場所:ミライニ3階研修室

●第3回 美術(旅)館で鑑賞

まちかどの旅館が、アート鑑賞の場に変身!?

日時:令和7年2月9日(日曜)午後2時~4時 場所:若葉旅館

《酒田散漫さんぽ》のプレイベントとして実施された《歩く!アート鑑賞》講座は、従来の静かな鑑賞とは異なる、ワイワイと話し合いながら作品と向き合う、少し変わった鑑賞プログラムでした。

「第1回 さんぽ鑑賞」では、床いっぱいに印刷された絵の上を歩きながら鑑賞する試みが行われました。

最初は戸惑っていた参加者たちも、靴を脱いで絵の上に立つと「ここにこんな形が隠れていた!」「近くで見ると全然違って見える」と次々と発見し、自然と会話が弾みました。

「思わぬ発見があって、とても楽しかった」と終了後も興奮冷めやらぬ様子でした。

第1回さんぽ鑑賞

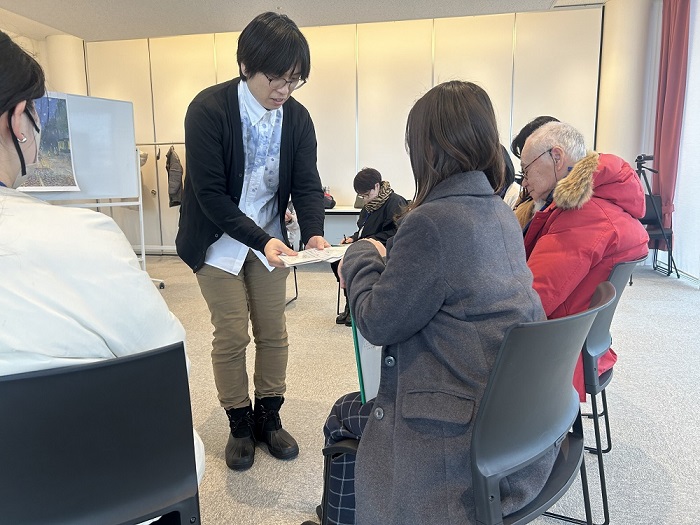

「第2回 カード鑑賞」では、アーティスト考案のオリジナルカードを使った鑑賞会を実施しました。

普段とは異なる視点で作品を見る体験ができ、「こうやって見ると全く違って見える」と参加者たちは新たな発見を楽しんでいました。

第2回カード鑑賞

「第3回 美術(旅)館で鑑賞」は「若葉旅館」が会場となり、旅館の雰囲気とともに館内に飾られた絵画作品を楽しみました。参加者の方々は「若葉旅館にたくさんの絵画があるなんて、驚きです」、「美術館とはまた違った親しみやすさがありますね」と言いながら、リラックスした雰囲気の中で自分のペースで鑑賞し、互いに感想を交わしました。

第3回美術(旅)館で鑑賞

「アートって難しいものだと思っていたけど、こんなに身近に楽しめるんだ!」と熱く語り合った参加者たち!発見の喜びがもたらしたエネルギーは次の《酒田散漫さんぽ》へとつながっていきました。

●第1回 商店街の記憶を歩こう

中心商店街の思い出とイメージを持ち寄り、その場で即興のまち歩きコースを作成。懐かしい記憶を辿りながら、新しい発見を探します。

日時:令和7年3月15日(土曜)午後1時~4時

●第2回 酒田市と映画を語ろう

港座の大シアターを舞台に、酒田と映画文化の関係を探ります。参加者それぞれの映画体験を共有しながら、酒田と映画、そして私について考えます。

日時:3月20日(木・祝)午後1時~4時

●第3回 酒田大火を辿ろう

酒田の歴史を大きく変えた酒田大火。実際の延焼範囲を歩きながら、当時の記憶とまちの未来について学びます。

日時:3月29日(土曜)午前9時~12時

参加型企画《酒田散漫さんぽ》は、個人の視点を共有しながらまちの新たな魅力を探る試みです。

肌寒い3月、厚着の参加者たちが酒田の市街地を巡りながら対話を深めました。

第1回「商店街の記憶を歩こう」では、世代を超えた交流が花開きました。70代女性の「ここには素敵なカフェがあったのよ」という思い出話に、初めて訪れた20代の若者は「カフェがあったなんて!初めて聞きました」と感嘆の声を上げていました。「案内人の商店街知識の深さに驚かされました」と感銘を受ける参加者も多く、異なる世代の記憶が交差する貴重な場となりました。

第1回商店街の記憶を歩こう

第2回のまち歩きで参加者が向かった場所は映画館「港座」でした。2002年に一度幕を閉じ、後に映画館兼ライブハウスとして再スタートした「港座」で参加者たちは過去の記憶を積極的に共有しました。「私の初映画体験はここでした」「学生時代は友達と毎週通いました」など、様々な思い出話が次から次へと語られました。「映画後は近くの喫茶店で感想を語り合ったものです」という回想に、かつての活気を取り戻し、新たな形で映画文化を発信していく拠点になってほしいという思いも広がりました。

第2回 酒田市と映画を語ろう

第3回では「酒田大火」の記憶を辿る道のりとなりました。1976年の大火で消防士として活動した案内人は「この角で火の手を食い止めようと奮闘したんです」と臨場感あふれる説明を展開。大火を体験した参加者が「あの時の恐怖は今も忘れられない」と語る一方、若年層からは「日常的に通過するだけの場所にこんな歴史があったとは」との声も聞こえました。過去の記憶に加えて、未来に向けての希望も語り合い、まちに対する個々人の思いや地域の今後に向けた願いが共有され、非常に貴重なひとときとなりました。

第3回 酒田大火を辿ろう

「同じまち並みなのに、人によって記憶の色合いがこれほど違うものか」と新たな発見に目を輝かせた参加者たち!最初は遠慮がちだった参加者も、散策を重ねるごとに打ち解け、笑いや真剣な表情を交えながら、それぞれの「まちの見え方」を分かち合っていきました。

個々人が独自の視点でまちと対話する特別な企画《酒田散漫さんぽ》。

足を止めては記憶を語り、耳を傾けては新たな物語を吸収するこの豊かな体験は参加者一人ひとりの心に新しい酒田の風景として刻まれていくでしょう。

東京藝術大学先端芸術表現科博士課程修了。一見何も無いところから、表現が紡ぎ出される現場を作っている。地域などに滞在し、協働でプロジェクトを行う他、主な作品に、一枚の画面に絵を描きながら、参加者と即興の物語を作るパフォーマンス「いちまいばなし」などがある。近年は美術鑑賞プログラムの開発にも力を入れており、美術館、教育施設、企業等で実践を行っている。![]() http://yusatoweb.com(外部サイト)

http://yusatoweb.com(外部サイト)

●無料、予約不要

●日時:2月22日から3月16日までの土・日・祝日 午前11時~午後5時

●場所:清亀園(酒田市浜田1丁目11-13)

誰かが編んだ毛糸を次に来た人がほどき、また新たな形に編み直すことで見知らぬ人同士の「ここだけの関係」を紡いでいくアートイベント《編む手/解く手》。

手先が器用でも不器用でも、人見知りでも気にせず、自分の感情や記憶を込めた編み物を次の人に託していきます。自分の手跡が誰かに受け継がれ、新たな物語を作り出していくのがこの場の魅力です。

清亀園の風情ある座敷には、将棋盤の上に色とりどりの毛糸の玉や編み物が並べられ、訪れる人々を迎えました。ガラス越しに見える庭の景色を眺めながら、参加者たちは毛糸を手に取り、編んだり解いたりしました。

参加者の顔ぶれは実に多様でした。かつて清亀園で踊りを習っていたという地元の方は、懐かしそうに建物の歴史をアーティストと一緒に語り合いながら指先で毛糸をなぞっていました。ある方は「家族が興味を持っていたので、まず自分が様子を見に来た」と言い、次回は皆で参加する約束をして帰りました。自作のニット帽をかぶって訪れた編み物愛好家は「市の主催でこんなに質の高いイベントがあるなんて」と感嘆の声を上げていました。

印象的だったのは3日連続で参加した親子の姿です。初日は母親と子どもたちが参加し、翌日は父親が連れてきました。小さな子どもは「17時になる前に!」と息を切らして走ってきて、記録映像の音楽をヘッドフォンで聴きながら編むことに夢中になりました。母親は「子どもの話をじっくり聞いてくれる場所が少ない中、ここでは皆が互いの物語に耳を傾けてくれる」とこの場の魅力を語りました。保育園で指編みを習ったばかりの子どもが持参した毛糸でひたすら編み続ける姿があったり、「ここでかつて友人が演劇をした」という思い出がよみがえったりする時間もありました。

「編むのはできない」と最初は尻込みしていた年配の女性も、スタッフのサポートを受けながら腕編みや指編みに挑戦。最初は戸惑いながらも、次第に手の動きがスムーズになり、完成した小さな作品を嬉しそうに眺める姿が印象的でした。コミュニティセンターに貼られたチラシを見て訪れたといった年配の方は、「家で一人でいるより、こうして何かを作りながら人と話すのは楽しい」と笑顔で語りました。

会場にはさまざまな偶然が交差しました。秋田へ向かう途中に乗り継ぎで酒田に降り立ち、散策の途中でふらりと立ち寄った旅人、新潟から車で通りかかり、のぼりを見て興味を持った方など、予期せぬ出会いが毛糸の先から生まれました。

子どもから大人まで、地元の人から旅行者まで、さまざまな人々が集まり、和やかな笑い声が響くこの空間は、まるで編み目のように人々の物語をつむいでいきました。手を動かす心地よさと、見知らぬ人と会話する温かさが同時に感じられるこの場所は、日常の中で忘れがちな小さな余白に気づくきっかけとなりました。

東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科卒業。

同大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士 2年次在籍。

創作のハードルを下げることと、日常のコミュニケーションから寄り道することをテーマとして、アートプロジェクトを企画している。

カリフォルニア大学デービス校農業環境科学部(国際農業開発専攻)・文理学部(美術史専攻)卒業後、日系大手メーカーの経営企画部門勤務を経て、東京芸術大学大学院美術研究科(MFA)修了。在学中から同学の茨城県取手市のキャンパスとその周辺の農村地域である小文間地区を研究、大学やアートと土地をつなげる多角的な研究を作品制作と展示、アーカイブとして発表。

アーティストが地域に一定期間滞在し、その地域の人々と深く交流しながら作品を制作する活動です。アーティストは地域の文化や環境に触れ、その経験を元に新しいアイデアを得て、地域の特色を反映した作品を創り上げます。重要なのは、アーティストが地域の人々と積極的に関わり、共に学び、共に創造する過程です。地域の人々もアーティストとの交流を通じてアートの新しい側面を発見し、視野を広げることができます。

※東京藝大×酒田市連携企画「アーティスト・イン・レジデンスさかた」は、東京藝術大学キュレーション教育研究センターの協力のもと、酒田市が実施する事業です。