更新日:2025年8月27日

申し込みをするには「入所申込書」のほかに、保護者が保育できない、預けたい理由を確認できる書類を提出しなければいけません。保護者がどちらも企業等で働いている(職場復帰する)ということであれば、勤務先から出してもらう「就労証明書」が必要になります。企業によっては日数を要する場合があるようです。早めに依頼しましょう。書類はリンク先からもダウンロードできるほか、市役所15番窓口、各総合支所で配布しています。

預けたい理由が病気や障がいの場合、求職活動の場合など理由によって必要になる書類は異なります。リンク先から確認してください。

酒田市全体ではすべての希望者を受け入れる枠は十分にあります。このため待機児童はいません。ただ、各家庭の状況を考慮して優先度合いの高い順に希望する施設へのご案内をする「利用調整」を行うため、希望施設への入所(入園)が難しい場合もあります。第1希望の園にご案内できない場合は12月中に連絡を差し上げています。日中の連絡が取れる連絡先を忘れずに記入してください。

リンク先の地図でも園の所在地を確認できます。実家や勤務先所在地、交通の便や周辺環境など、それぞれ重要と思われることを考慮して、ご検討くださるようお願いします。

下のお子さんを家庭で保育しているのは同居親族など保護者以外でしょうか。もしそうなら、保護者がどちらも就労中であるなど保育できない理由がある場合は、保育の必要性があるとみなすことができるので、申し込むことができます。

ただし、保護者のいずれかが求職中等の理由の場合は下のお子さんと一緒に上のお子さんを保育することも可能と考えられるので申し込みできません。きょうだいのうち一方だけを申し込みできるのは、保育の必要性を問わない1号認定での認定こども園への申し込みのみとなります。

基本的に保護者が働いているなど、保育の必要性があれば入所申し込みできます。もし祖父や祖母が就労している場合は、その就労証明書も出していただくと出さない場合よりは優先度合いが上がります。

同居していても曾祖父・曾祖母やおじ・おば等の就労証明等は不要です。ただし保育の必要性の理由が就労ではなく同居親族の介護・看護等である場合はその親族の介護の程度等がわかる手帳や診断書等を提出いただく必要があります。リンク先をご確認ください。

なお、二世帯住宅のうち、トイレや台所等の居住空間を共有している場合は同居になります。申込書の世帯の状況に記入してください。

就労証明書は全国統一の様式となりました。就労によって保育の必要性のあるすべての保護者が勤務先に依頼し、あるいは自営業者は自身で書いて提出しています。

過去の申込では育休期間、復職予定日の記載漏れや、夜勤があるのに備考欄に記入がない等の事例が見受けられました。記載例に沿って保護者自身も内容をご確認の上、提出してください。

ご自身で就労証明書を記入してください。法人化していない場合は、確認書類として前年の確定申告書または個人住民税申告書の控えの添付をお願いします。もし開業したばかりで前年の確定申告書がない場合は、開業届など業を開始したことがわかる書類を提出してください。

会社の総務担当に依頼してください。本社で書類の作成をするなどで時間がかかる場合は早めに依頼して、10月中に提出できるように準備してください。

単身赴任であることを確認するためにも、就労証明書が必要になります。会社側から出してもらいましょう。また、酒田市外に住所を置いている場合は、保育料を確定するために課税証明書を提出していただくことがあります。

派遣先から書いてもらえるようであれば書いてもらってください。書いてもらえないようであれば自営業と同じ形態として取り扱いますので、(1)を参考にしてください。

産前産後休後の復帰先・就職先が決まっている(就職内定済み)のであれば、そこから復帰予定日を採用予定日に記入してもらった就労証明書を提出してください。復帰予定のない退職済みの職場の就労証明書は必要ありません。今後求職活動を開始するのであれば求職活動中の資料が必要となります。

転出の予定があり、転出先の園に通いたい、という場合はその自治体に直接お問い合わせください。酒田市から市外に通いたい場合は、酒田市に申し込む必要があります。希望欄に市外の園名を記入して、必要書類と一緒に10月中に提出してください。酒田市では市内の児童を優先するように、それぞれの市町村でも住民優先になりますので、調整ができないこともあります。また、他市町村の回答を待つことになりますので、1月下旬の内定通知の発送が遅れることがあります。

保育の必要性がある場合は、申し込みしていただいてかまいません。ただし1号での入園が確定したら速やかに市役所に2号の申し込みのキャンセルの連絡をしてください。

来年度中に入所(入園)させたい場合は10月中にお申込みいただけます。追加資料として母子手帳をお持ちください。

市役所1階の15番窓口の保育こども園課、または各総合支所健康福祉係へ提出してください。書類確認と合わせて聞き取りを行うことがありますので、可能な限り保護者が直接窓口へお越しくださるようお願いします。

遠方で来所が難しい場合は郵送やオンラインでも受付しています。詳しくはリンク先をご確認ください。

なお、1号認定の場合は各園へ直接お申し込みください。

利用施設の入所承諾書(または内定通知)は1月下旬ごろに各家庭へ送付を予定しています。

第1希望への調整が難しい場合は12月中に電話にて連絡しますので、日中に対応できる電話番号を必ず記載してください。

受付期間後の申し込みとなった場合は2月以降の発送となります。

10月中であればいつ提出しても1次受付分として取り扱います。

しかし、せっかく期限内に提出しても、書類の中に不備や不足があり差し戻しになる事例が例年発生します。結局再提出が期限に間に合わなくなった、ということがないように、なるべく早めに直接窓口へ提出することをお勧めします。

慣らし保育とは、お子さんが園の生活に慣れるために、少しずつ通う時間を延ばす期間のことです。

保護者から離れること、知らない場所で過ごすことがお子さんにとって負担にならないよう1,2時間といった短い時間から始めることが多いようです。実際の慣らし保育の期間は園によって異なり、本市では保護者と園が話し合って決定します(最長2週間)。職場復帰日が決まっている場合は、基本的には職場復帰日に先立ち慣らし保育を行うことになり、慣らし保育開始日が入園日となります。

基本的に、慣らし保育は職場復帰に先立ち実施することが一般的です。このため本来であれば4月1日から職場復帰する場合は、その前の3月に慣らし保育を行うことになります。しかし、3月は年度内に入園予定の児童をすべて受け入れ済みであること、卒園児が3月末まで登園する場合が多いことなどから、職員配置やスペースに余裕がなく、3月中から慣らし保育を始めることが可能な園は多くないのが実情です。このため、受付時に3月中の慣らし保育希望とお伝えいただいた場合は入所調整時に園側にも確認は取るものの、慣らし保育も4月から始まることになる可能性を考慮して、事前に職場に相談し調整するか、ご家族で慣らし保育期間のお迎えの対応についてご準備いただきたいところです。

どうしても3月中に慣らし保育を終え、4月1日からフルタイムでの預かりを希望する場合は、今年度中入所のための随時申込での受付もいたしますので、ご相談ください。ただし、今年度中の入所申込は空き状況次第となるため、ご希望の園への入所は難しい場合があります。あらかじめご承知おきください。

保育料は年度ごとに見直しされる場合がありますので、現時点ではいくらになるか正確なところはわかりません。入所日が近づくと市から通知が届きます。今年度の表を参考にして見当をつけたい場合は以下の手順で確認できます。

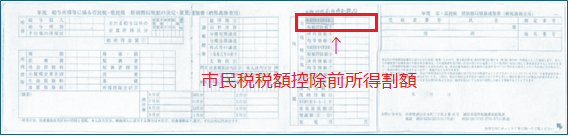

給与からの天引きで市民税等を納税している会社勤めの方の場合、毎年5月末~6月頃に、「特別徴収税額通知書」が会社を通して配布されます。酒田市長の名前の入った横長で三つ折りの、青枠に黒字で印刷されている通知書です。この通知書を開き、市民税の「税額控除前所得割額」の金額を保護者分たし合わせたときにいくらになるか確認してください。

特別徴収税額通知書

または1月1日時点で酒田市に住所がある方は、市役所2階、税務課市民税係の窓口で教えてもらうこともできます。本人確認書類を呈示し「自分の『市民税税額控除前所得割額』を教えてほしい」と伝えましょう。税額を教えてほしい理由も税額の種類も多岐に渡るため、保育料が知りたいから、というだけでは不足です。知りたいのは「市民税(県民税でも市県民税でもない)税額控除前(控除後ではない)所得割額(均等割額ではない)」であることをはっきりしっかり伝えることが重要です。

保護者の所得割課税額(市民税税額控除前所得割額)の合計がどの階層になるのか確認してください。来年度の負担額表は国や県、市の保育政策を反映して3月末に公開予定です。

・保護者のどちらも収入が極端に少ない場合で祖父や祖母と同居している場合は、祖父や祖母が養育していると見なされて税額の多い1人分が保育料に反映される場合があります。

・未申告等で所得割課税額が確認できない場合は、保育料の算定ができないため、確認できるまでの間、最高額となります。

・今年度配られたものは前年1年間の収入によるもので、その年の9月から翌年8月の保育料に反映されます。育休等により税額が大きく変わることがありますので、ご注意ください。

祖父や祖母と同居であっても基本的には保護者(父・母)のどちらかに収入がある場合は、その所得が影響することはありません。ただし、保護者のどちらも収入がないまたは極端に少ない場合で祖父や祖母と同居しているときは、祖父や祖母が養育していると見なされて、税額の多い1人分が保育料に反映される場合があります。

保育料の算定には少なくとも市民税の申告が必要です。市役所2階の税務課市民税係の窓口(場合によっては税務署)で申告してください。申告が無事完了すればその場で申告書の控えを受け取ることができます。

入園後も、未申告等で市民税所得割課税額が確認できない場合は、確認できるまでの間、保育料が最高額となってしまいます。毎年の申告を必ず行ってください。

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係

〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45

電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258